"Lippels Traum" (Paul Maar): Unterschied zwischen den Versionen

(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|right|203x255px|Paul Maar: <em>Lippels Traum</em>, Erstausgabe 1984 ''Lippels Traum ''ist ein Kinderbuch von Paul Ma…“) |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

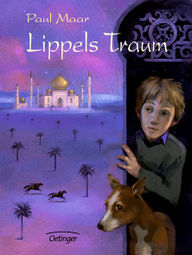

[[Datei:Maar_Lippels Traum_EA.jpg|thumb|right|203x255px|Paul Maar: <em>Lippels Traum</em>, Erstausgabe 1984]] | [[Datei:Maar_Lippels Traum_EA.jpg|thumb|right|203x255px|Paul Maar: <em>Lippels Traum</em>, Erstausgabe 1984]] | ||

''Lippels Traum ''ist ein Kinderbuch von Paul Maar, das erstmals 1984 im Oetinger Verlag erschienen ist. | ''Lippels Traum ''ist ein Kinderbuch von Paul Maar, das erstmals 1984 im Oetinger Verlag erschienen ist. Hauptfiguren sind der Grundschüler Philipp, den alle Lippel nennen, und seine neuen türkischen Freunde Arslan und Hamide. Während seine Eltern ohne den Sohn verreisen, kümmert sich die unsympathische Frau Jakob für eine Woche um Lippel. Schon kurz nach Abfahrt der Eltern beschlagnahmt sie das Buch ''Tausendundeine Nacht'', das Lippels Eltern ihm für die Zeit ihrer Abwesenheit als Lektüre geschenkt hatten. In der darauffolgenden Nacht träumt Lippel den bereits gelesenen Teil der Geschichte weiter und wird dabei selbst zum Protagonisten, während seine türkischen Freunde als Prinzessin Hamide und Prinz Asslam erscheinen.<ref>Zum Umgang mit dem Thema Interkulturalität vgl. J. Budde (2017).</ref> Auch weitere Figuren tauchen im Laufe des Romans in seinen Träumen auf. Denn auf Frau Jeschkes Rat hin gelingt es Lippel, die Geschichte Nacht für Nacht ein Stück weiter zu träumen. Kurz vor dem Ende jedoch bricht Lippels Fortsetzungstraum ab, und auch das nach Frau Jakobs Abreise zurückeroberte Buch bringt nicht die ersehnte Auflösung, da Lippels Abenteuer der Erzählung aus dem Buch in keiner Weise ähnelt. So ist es schließlich die Mutter, die dem Protagonisten wie den Leser*innen das Ende der Geschichte erzählt. | ||

| Zeile 8: | Zeile 8: | ||

Lippels Traum, die eigentliche Geschichte in der Geschichte also, beginnt erst, nachdem Frau Jakob ihm sein Buch vor dem Schlafengehen als Strafe weggenommen hat. Wütend auf die neue Haushälterin und neugierig auf die Fortsetzung der Geschichte nimmt sich Lippel vor dem Schlafen fest vor, diese in seinem Traum weiterzuführen. Bevor er tatsächlich in der Traumwelt erwacht, schiebt Paul Maar ein Theoriekapitel ein, dem er den Titel »Etwas über Träumer und das Träumen« gibt. | Lippels Traum, die eigentliche Geschichte in der Geschichte also, beginnt erst, nachdem Frau Jakob ihm sein Buch vor dem Schlafengehen als Strafe weggenommen hat. Wütend auf die neue Haushälterin und neugierig auf die Fortsetzung der Geschichte nimmt sich Lippel vor dem Schlafen fest vor, diese in seinem Traum weiterzuführen. Bevor er tatsächlich in der Traumwelt erwacht, schiebt Paul Maar ein Theoriekapitel ein, dem er den Titel »Etwas über Träumer und das Träumen« gibt. | ||

Maar beginnt seine Traumkunde mit der Unterscheidung zwischen Menschen, die ihre Träume sofort nach dem Aufwachen vergessen, und denen, die sich, wie Lippel, »an jede Einzelheit ihres Traumes erinnern« (LT 58). Darüber hinaus gehört Lippel zu den Träumern, die »ihre Träume lenken | Maar beginnt seine Traumkunde mit der Unterscheidung zwischen Menschen, die ihre Träume sofort nach dem Aufwachen vergessen, und denen, die sich, wie Lippel, »an jede Einzelheit ihres Traumes erinnern« (LT 58). Darüber hinaus gehört Lippel zu den Träumern, die »ihre Träume lenken können« (LT 59). Laut Maar liegt das an der Intensität, mit der sie träumen und das Geträumte beinahe so ernst wie die Wirklichkeit nehmen. So kann Lippel bisweilen das Ende eines Traums steuern, denn es gelingt ihm, mit der Aussage »das geht mir jetzt wirklich zu weit, das mache ich nicht mehr mit« (ebd.), aus Angsträumen zu erwachen, oder im Gegenteil schöne Träume in die Länge ziehen. Noch seltener kann »er sich sogar vornehmen, wovon er träumen will, und das klappt dann wirklich« (LT 60). Diese Fähigkeit bildet auch den Einstieg in Lippels Traumabenteuer. Dabei wird Lippel zwar zum Protagonisten, jedoch kann er das Geschehen nur bedingt steuern. Statt einen luziden Traum zu träumen, in dem sein Bewusstsein allwissend in die Handlung eingreifen kann, wird der Junge vielmehr zur Hauptfigur einer Fiktion seines eigenen Unbewussten. Mit dieser Nähe zur Fiktion endet auch Maars Traumkunde: »Mal schaute [Lippel] sich dabei die Geschehnisse von außen an (wie in einem Film), mal steckte er mittendrin in der Geschichte. Wie das beim Träumen nun mal so ist!« (ebd.) – Lippel ist also Zuschauer und Hauptfigur zugleich. | ||

==Der »Fortsetzungstraum«== | ==Der »Fortsetzungstraum«== | ||

| Zeile 41: | Zeile 41: | ||

|- | |- | ||

|| | || | ||

: | : Ein besonders heftiger Windstoß riss ihm das Tuch aus der Hand. Lippel schlug mit den Armen um sich, bekam plötzlich wieder Luft, atmete tief ein – und wachte auf. Frau Jakob stand im grünen Morgenmantel neben seinem Bett und hatte sein Kopfkissen in der Hand. ›Guten Morgen, Philipp‹, sagte sie. ›Du musst aufstehen. Schläfst du immer mit dem Kopfkissen auf dem Gesicht? Bekommt man dabei überhaupt Luft?‹ (LT 72 f.) | ||

|} | |} | ||

| Zeile 125: | Zeile 125: | ||

* Firges, Jean: Pascal und Teilhard de Chardin. Zwei Weltbilder im Widerstreit. Annweiler am Trifels: Sonnenberg 2011. | * Firges, Jean: Pascal und Teilhard de Chardin. Zwei Weltbilder im Widerstreit. Annweiler am Trifels: Sonnenberg 2011. | ||

* Kellner, Kathrin: Träume in der Kinder- und Jugendliteratur. Erscheinungsformen und Funktionen von erzählten Träumen. Marburg: Büchner 2019 | * Kellner, Kathrin: Träume in der Kinder- und Jugendliteratur. Erscheinungsformen und Funktionen von erzählten Träumen. Marburg: Büchner 2019. | ||

* Mikota, Jana/Claudia Maria Pecher: »Wie die meisten Schriftsteller bin ich ein leidenschaftlicher Leser«. Intertextualität in Werken Paul Maars. In: Andreas Wicke/Nikola Roßbach (Hg.): Paul Maar. Studien zum kinder- und jugendliterarischen Werk. Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, 49–69. | * Mikota, Jana/Claudia Maria Pecher: »Wie die meisten Schriftsteller bin ich ein leidenschaftlicher Leser«. Intertextualität in Werken Paul Maars. In: Andreas Wicke/Nikola Roßbach (Hg.): Paul Maar. Studien zum kinder- und jugendliterarischen Werk. Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, 49–69. | ||

Aktuelle Version vom 26. Februar 2021, 12:19 Uhr

Lippels Traum ist ein Kinderbuch von Paul Maar, das erstmals 1984 im Oetinger Verlag erschienen ist. Hauptfiguren sind der Grundschüler Philipp, den alle Lippel nennen, und seine neuen türkischen Freunde Arslan und Hamide. Während seine Eltern ohne den Sohn verreisen, kümmert sich die unsympathische Frau Jakob für eine Woche um Lippel. Schon kurz nach Abfahrt der Eltern beschlagnahmt sie das Buch Tausendundeine Nacht, das Lippels Eltern ihm für die Zeit ihrer Abwesenheit als Lektüre geschenkt hatten. In der darauffolgenden Nacht träumt Lippel den bereits gelesenen Teil der Geschichte weiter und wird dabei selbst zum Protagonisten, während seine türkischen Freunde als Prinzessin Hamide und Prinz Asslam erscheinen.[1] Auch weitere Figuren tauchen im Laufe des Romans in seinen Träumen auf. Denn auf Frau Jeschkes Rat hin gelingt es Lippel, die Geschichte Nacht für Nacht ein Stück weiter zu träumen. Kurz vor dem Ende jedoch bricht Lippels Fortsetzungstraum ab, und auch das nach Frau Jakobs Abreise zurückeroberte Buch bringt nicht die ersehnte Auflösung, da Lippels Abenteuer der Erzählung aus dem Buch in keiner Weise ähnelt. So ist es schließlich die Mutter, die dem Protagonisten wie den Leser*innen das Ende der Geschichte erzählt.

Maars Traum-Einmaleins

Lippels Traum, die eigentliche Geschichte in der Geschichte also, beginnt erst, nachdem Frau Jakob ihm sein Buch vor dem Schlafengehen als Strafe weggenommen hat. Wütend auf die neue Haushälterin und neugierig auf die Fortsetzung der Geschichte nimmt sich Lippel vor dem Schlafen fest vor, diese in seinem Traum weiterzuführen. Bevor er tatsächlich in der Traumwelt erwacht, schiebt Paul Maar ein Theoriekapitel ein, dem er den Titel »Etwas über Träumer und das Träumen« gibt.

Maar beginnt seine Traumkunde mit der Unterscheidung zwischen Menschen, die ihre Träume sofort nach dem Aufwachen vergessen, und denen, die sich, wie Lippel, »an jede Einzelheit ihres Traumes erinnern« (LT 58). Darüber hinaus gehört Lippel zu den Träumern, die »ihre Träume lenken können« (LT 59). Laut Maar liegt das an der Intensität, mit der sie träumen und das Geträumte beinahe so ernst wie die Wirklichkeit nehmen. So kann Lippel bisweilen das Ende eines Traums steuern, denn es gelingt ihm, mit der Aussage »das geht mir jetzt wirklich zu weit, das mache ich nicht mehr mit« (ebd.), aus Angsträumen zu erwachen, oder im Gegenteil schöne Träume in die Länge ziehen. Noch seltener kann »er sich sogar vornehmen, wovon er träumen will, und das klappt dann wirklich« (LT 60). Diese Fähigkeit bildet auch den Einstieg in Lippels Traumabenteuer. Dabei wird Lippel zwar zum Protagonisten, jedoch kann er das Geschehen nur bedingt steuern. Statt einen luziden Traum zu träumen, in dem sein Bewusstsein allwissend in die Handlung eingreifen kann, wird der Junge vielmehr zur Hauptfigur einer Fiktion seines eigenen Unbewussten. Mit dieser Nähe zur Fiktion endet auch Maars Traumkunde: »Mal schaute [Lippel] sich dabei die Geschehnisse von außen an (wie in einem Film), mal steckte er mittendrin in der Geschichte. Wie das beim Träumen nun mal so ist!« (ebd.) – Lippel ist also Zuschauer und Hauptfigur zugleich.

Der »Fortsetzungstraum«

Lippels Träume bauen somit auf realistischen Traummechanismen auf. Jedoch gelingt es dem Jungen in der ersten Nacht nicht, die Geschichte zu Ende zu träumen. Während eines Besuchs bei Frau Jeschke erzählt Lippel ihr von seiner aussichtslosen Situation, doch die ältere Dame weiß sofort Rat. »Da hilft nur ein Fortsetzungstraum«, erklärt sie und fügt auf Lippels Nachfragen hinzu: »Man träumt eine Geschichte. Dann ist die Nacht vorbei, und der Traum ist zu Ende, aber noch nicht die Geschichte. Und in der nächsten Nacht träumt man einfach weiter, wo man letzte Nacht aufhören musste. So lange, bis die Geschichte zu Ende ist« (LT 87). Diese Definition klingt gewissermaßen nach einer Steigerung des luziden Träumens. In Frau Jeschkes Auffassung jedoch wird ein Fortsetzungstraum maßgeblich vom Zufall bestimmt: »Manchmal hat man Glück. Dann geht es« (ebd.), ergänzt sie und minimiert damit den Einfluss des Träumenden erheblich.

Auch wenn P. Maar sich anfangs bemüht, Lippels Traum auf authentischen Traummechanismen aufzubauen, geht die spezifische Traumbeschaffenheit im Laufe der Erzählung gegenüber dem Kohärenzbedürfnis der Geschichte unter. Wie Frau Jeschke es ihm gewünscht hat, gelingt es Lippel auf wundersame Weise, sein Abenteuer jede Nacht lückenlos ein Stück weiter zu träumen. Dabei entsteht vor Lippels innerem Auge ein bis auf wenige Ausnahmen kohärentes, lineares Narrativ, das sich – anders als wir das vom Traum meist kennen – den temporalen, spatialen und kausalen Regeln des Logos unterwirft.

Einige Eigenschaften des Träumens

Maars Roman oszilliert so zwischen fantastischem Märchen und Traumerzählung. Während einerseits die onirische Prägung in der Linearität der Erzählung oft verloren zu gehen droht, hebt Maar andererseits wiederholt eine spezifische Traumästhetik hervor. Dies betrifft vor allem die Ränder des Traums, also die Momente des Übergangs: das Einschlafen und das Aufwachen. Lippels »Traumtechnik« besteht darin, vor dem Einschlafen nur an das gewünschte Thema zu denken. »Aber das war gar nicht so einfach. Dauernd schoben sich andere Gedanken dazwischen: an Frau Jakob, an seine Eltern, an die beiden Neuen in der Klasse. Und unversehens war er eingeschlafen« (LT 58). So ist es nicht verwunderlich, dass es bestimmte Kontinuitäten zwischen Lippels wachem Leben und der Traumwelt gibt: Während die böse Tante Frau Jakob ähnelt, gleichen Prinz und Prinzessin seinen neuen Schulfreunden. Auch die Frustration darüber, dass Frau Jakob ihm sein Buch weggenommen hat, verarbeitet Lippel im Traum:

|

Ein in der Wachwelt prägendes Erlebnis bildet so den Aufhänger für die wundersame Traumgeschichte – und die Vorliebe des Königs für Schokolade schlägt eine weitere Brücke zwischen Lippels wachem Leben und der Traumerfahrung.

Die Elemente aus seinem realen Leben, die Lippel regelmäßig in die Traumwelt einbaut, lassen punktuelle Inkohärenzen auftreten. Auf die Frage nach seinen Eltern, antwortet Lippel z.B. mit völliger Selbstverständlichkeit: »Sie sind in Wien […]. Das ist eine Stadt im fernen Frankistan« (LT 122) – ohne dabei weiter auf diesen eigentümlichen Landesnamen einzugehen. An anderen Stellen fallen Lippels Traum-Ich die Inkohärenzen hingegen auf. So z.B. als er nach der Beschaffenheit seiner Taschenlampe gefragt wird:

|

In vielen Momenten scheint Lippels Bewusstsein also auch im Traum den Kohärenzbedürfnissen des Wachzustandes treu zu bleiben.

Ähnlich interessant wie die Einschlafszenen – in poetischer Hinsicht vielleicht sogar interessanter – sind die Aufwachmomente. In diesen bemüht sich Maar besonders die Einwirkung realer, externer Stimuli auf die Erlebnisse des Schlafenden im Traum deutlich zu machen. So zum Beispiel als Lippel sich als Schutz gegen einen geträumten Windstoß ein Kissen auf den Kopf presst – oder aber durch das Kissen auf seinem Gesicht den Eindruck von Atemnot bekommt und daraus einen Sandsturm imaginiert:

|

Erst als Frau Jakob ihm das Kissen vom Kopf reißt, bekommt der Junge wieder Luft. Gleichzeitig rüttelt ihn die Außeneinwirkung auch im wahrsten Sinne des Wortes wach. Durch diese sorgfältige Ausarbeitung der Ränder des Traums gelingt es Maar, aus zwei Bewusstseinsebenen eine kohärente Geschichte zu flechten, die ihre ganz eigene Traumpoetik entwickelt, wie der folgende Abschnitt noch eindringlicher verdeutlicht:

|

Während Lippel in der Traumwelt die dem Morgenland fremden Elemente oft mit erstaunlicher Klarsicht erkennt, fällt es ihm im wachen Zustand schwer, Traum und Wirklichkeit zu trennen. Schon in seinem Kapitel über das Träumen betont P. Maar, dass Lippel »manchmal in der Erinnerung Traum und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten konnte« (LT 59). Maar benutzt dieses Zögern bewusst als Motor seiner in beiden Welten gleichermaßen verankerten Erzählung. Er verbindet dabei Grundstrukturen des Fantastischen mit Grundannahmen der Traumpsychologie. Lippels Träume bekommen, aus seiner Perspektive heraus, immer mehr Einfluss auf die Realität, so zum Beispiel als er feststellt, dass seine Grundschulfreundin Hamide ein Kopftuch besitzt, das genauso aussieht wie jenes, das Lippel im Traum der vorangegangenen Nacht von der gleichnamigen Prinzessin geschenkt bekommen hat. Die Erzählung suggeriert so, dass das Geträumte womöglich vielmehr einer wunderbaren Erfahrung gleicht. Umgekehrt verstärkt P. Maar den Einfluss externer Stimuli auf das Traumgeschehen. Um in der orientalischen Welt weniger aufzufallen, zieht sich Lippel vor dem Schlafengehen »ein weißes morgenländisches Kostüm mit Turban« (LT 117) an, das er einmal zu Fasching getragen hat - und tatsächlich trägt er im nächsten Traum nicht mehr seinen Schlafanzug, sondern die orientalisch anmutende Kleidung.

Traum, Fiktion und Wirklichkeit

Lippels Traum weist ein komplexes Netzwerk an intertextuellen Verbindungen auf.[2] Besonders hervorgehoben ist eine Überlegung aus Pascals Pensées, die P. Maar im Vorwort seines Romans zitiert:

|

Spielt Pascal mit dieser Überlegung auf die Sinnlosigkeit des irdischen Daseins an sich an,[3], nimmt sie Paul Maar als Anlass für ein Gedankenspiel, das die Macht der Vorstellungskraft unterstreichen soll. So stellt er für sich selbst und für seine Leserschaft folgende Überlegung an:

|

Für Maar ist Pascals Gedanke also Anstoß für die Frage, was Wirklichkeit bedeutet und wie ›wirklich‹ der Traum ist. Wie weiter oben bereits erläutert wurde, kommt es in Lippels Wahrnehmung tatsächlich wiederholt zum Verschwimmen der Grenzen zwischen den beiden Bewusstseinsebenen.

In P. Maars Roman hat der Traum jedoch nicht nur die Aufgabe, die Trennung zwischen Traumwelt und als Wirklichkeit geltender Wachwelt aufzuweichen oder eine plausible Verknüpfung von Realismus und Fantastik zu ermöglichen (vgl. R. Steinlein, 2008); er steht auch im Zentrum einer metaliterarischen Überlegung über die Strukturen und Mechanismen der Fiktion und deren Verhältnis zur Fantasie einerseits und zur extradiegetischen Realität andererseits. In Lippels Fall wird der Traum zum Ersatz für die abendliche Buchlektüre. Dabei vollzieht sich jedoch vom ersten Moment an ein strategischer Protagonistenwechsel, da Lippel selbst vom Leser zur Hauptfigur wird. Von der Zuschauerperspektive, die Maar im Kapital über das Träumen erwähnt, ist im Laufe der Geschichte wenig spürbar. Aufhänger der Traumgeschichte ist – ähnlich wie in Lippels Leben – die Entwendung eines Buchs. Die mise en abyme ist hier gleich dreifacher Art: Erstens erzählt der Roman Tausendundeine Nacht eine Geschichte, die sich aus vielen Einzelgeschichten zusammensetzt. Zweitens träumt Lippel eine Geschichte, in der der König ein leidenschaftlicher Geschichtenleser ist. Werden diese dem König in der binnenfiktionalen Handlung von Tausendundeine Nacht mündlich erzählt, erfreut sich der König in Lippels Traum an der Lektüre einer schriftlichen Fiktion – ähnlich wie Lippel selbst, aber auch die Leser*innen von Tausendundeine Nacht. Drittens bietet auch Lippels Traum seinen Leser*innen eine Fiktion, die in eine fiktionale Rahmengeschichte eingebettet ist.

Nicht nur Lippel, sondern auch seine zwei neuen Freunde finden sich in der Traumwelt wieder. Nach dem Erwachen aus seinem ersten Traum, geht Lippel nicht davon aus, dass die beiden bloße Erfindungen seines Unbewussten sein könnten:

|

Der fantasiereiche Junge nimmt also instinktiv an, bei seiner Erfahrung könnte es sich um einen kollektiven Traum, mehr noch eine nächtliche Reise in eine andere Sphäre gehandelt haben. Als Lippel seine beiden türkischen Freunde in der Schule trifft, geht er demnach davon aus, sie hätten seine Erlebnisse geteilt. Ernüchtert muss er jedoch feststellen, dass diese keine Ahnung von seinen Abenteuern haben. So hat Lippel schließlich keine andere Wahl, als seine ›Traumfreunde‹ ausschließlich in der Traumwelt zu verorten. Allerdings geht er in keinem Fall davon aus, die beiden würden nur in seiner Vorstellung existieren und mit seinem Erwachen verschwinden, wie es folgende Aufwachszene verdeutlicht: »Er überließ es Hamide und Asslam, über den Ausweg nachzudenken, und wachte auf« (LT 184). Während Lippel zwischen den beiden Bewusstseinsebenen hin- und herwechselt, scheinen Hamide und Asslam gewissermaßen Doppelgänger von Lippels Schulfreunden Hamide und Arslan zu sein (dafür spricht auch der leicht veränderte Namen des Jungen). Dabei wird ihnen in der Erzählung eine eigene Existenz zugestanden: Sie sind nicht nur erträumte Figuren, die mit dem Aufwachen des Träumers verfliegen, sondern führen in der Traumwelt eine vom Träumer unabhängige Existenz.

Ähnlich wie Michael Ende in Die Unendliche Geschichte (1979) stellt Maar so die Frage, was mit fiktiven Figuren geschieht, wenn sich niemand mit ihnen beschäftigt. Der Fortsetzungstraum wird zu einer linear erzählten Geschichte, die jede Nacht so weitererzählt wird, dass sie für Lippel, wie auch den Lesenden, kohärent erscheint. Gleichzeitig ist der Traum plastischer Erfahrungsraum, dessen Authentizität vermuten lässt, dass er nicht einfach verschwinden oder erstarren kann, wenn Lippel die Augen öffnet – genau wie die Phantasien sich nicht in Luft auflösen, wenn Bastian Die Unendliche Geschichte schließt. Lippels Traum wird somit zum kindgerecht aufgearbeiteten Gedankenspiel über die Mechanismen von Vorstellungskraft und Fiktion.

Das Ende des Romans stellt Lippel vor ein Dilemma: Weder gelingt es ihm, die Geschichte zu Ende zu träumen, noch möchte er sich mit der Geschichte des zurückerlangten Buchs, das eine völlig andere Wendung nimmt, zufriedengeben. Auch Frau Jeschkes Vorschlag, die Geschichte selbst zu Ende zu erfinden, lehnt Lippel kategorisch ab: »Nein, das geht nicht! […] Dann erfahre ich doch nie, ob der Schluss auch wirklich stimmt!« (LT 219). Für den Jungen kann die eigene Fantasie also nicht mit dem Wahrheitsgehalt des geschriebenen Buchs mithalten. Letztlich beendet die Mutter die Traumgeschichte. Auch deren Erzählung wird jedoch nur akzeptiert, weil sie vorgibt, das Ende der Geschichte zu kennen und nicht zu erfinden. Die Autorität geschriebener Fiktion für den Jungen – im Unterschied zu eigens erfundenen Geschichten – bestätigt sich auch in seiner Idee, vor dem Schlafengehen ein Kostüm anzuziehen, das die Figur des Hadschi Halef Omar aus Karl Mays Orientromanen nachahmen soll, um so die Immersion in die Traumwelt zu verstärken.

Literatur

Ausgaben

- Lippels Traum. Hamburg: Oetinger 2018 [zuerst 1984]; zitiert mit der Sigle LT.

- Lippels Traum. München: Omnibus 2007 (Erste Auflage nach den Regeln der Rechtschreibreform).

- Lippels Traum. München: dtv 2007.

- Lippels Traum. Hamburg: Oetinger 2009 [Sonderausgabe mit Filmbildern].

Verfilmungen

- Lippels Traum (Regie: Karl-Heinz Käfer; Drehbuch: Maria Theresia Wagner; Deutschland, 1991).

- Lippels Traum (Regie: Lars Büchel; Drehbuch: Ulrich Limmer/Paul Maar; Deutschland, 2009).

Forschungsliteratur

- Budde, Jannica: Träume vom Morgenland und Begegnungen im Klassenzimmer. Fremdheitserfahrung zwischen Realismus und Fantastik in Paul Maars Lippels Traum. In: Andreas Wicke/Nikola Roßbach (Hg.): Paul Maar. Studien zum kinder- und jugendliterarischen Werk. Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, 95–107.

- Firges, Jean: Pascal und Teilhard de Chardin. Zwei Weltbilder im Widerstreit. Annweiler am Trifels: Sonnenberg 2011.

- Kellner, Kathrin: Träume in der Kinder- und Jugendliteratur. Erscheinungsformen und Funktionen von erzählten Träumen. Marburg: Büchner 2019.

- Mikota, Jana/Claudia Maria Pecher: »Wie die meisten Schriftsteller bin ich ein leidenschaftlicher Leser«. Intertextualität in Werken Paul Maars. In: Andreas Wicke/Nikola Roßbach (Hg.): Paul Maar. Studien zum kinder- und jugendliterarischen Werk. Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, 49–69.

- Rieger, Hans-Martin: Menschlich denken – Glauben begründen. Blaise Pascal und religionsphilosophische Begründungsmodelle der Moderne. Berlin: De Gruyter 2010.

- Steinlein, Rüdiger: »eigentlich sind es nur Träume«. Der Traum als Motiv und Narrativ in märchenhaft-phantastischer Kinderliteratur von E.T.A Hoffmann bis Paul Maar. In: Zeitschrift für Germanistik 18 (2008), 72–86.

Anmerkungen

- ↑ Zum Umgang mit dem Thema Interkulturalität vgl. J. Budde (2017).

- ↑ Neben dem zitierten Tausendundeine Nacht erkennt man auch Einflüsse aus Nietzsches Geburt der Tragödie (1872) und Freuds Traumdeutung (1900). Vgl. Mikota/Pecher (2017), 57 f.

- ↑ Zu Pascals Weltbild vgl. J. Firges (2011) und H.-M. Rieger (2010).

|

Zitiervorschlag für diesen Artikel: Mehrbrey, Sophia: "Lippels Traum" (Paul Maar). In: Lexikon Traumkultur. Ein Wiki des Graduiertenkollegs "Europäische Traumkulturen", 2020; http://traumkulturen.uni-saarland.de/Lexikon-Traumkultur/index.php/Lippels_Traum_(Paul_Maar). |