"Eyes Wide Shut" (Stanley Kubrick): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 84: | Zeile 84: | ||

==Traum als Theater== | ==Traum als Theater== | ||

Die nächtliche Zusammenkunft einer maskierten Geheimgesellschaft in einem abgelegenen Haus auf dem Land ist als von de Sade inspiriertes sexuelles Theater in Szene gesetzt. Die Sequenz dauert rund 18 Minuten und folgt der Dramaturgie des vieraktigen Dramas (und damit C. | Die nächtliche Zusammenkunft einer maskierten Geheimgesellschaft in einem abgelegenen Haus auf dem Land ist als von de Sade inspiriertes sexuelles Theater in Szene gesetzt. Die Sequenz dauert rund 18 Minuten und folgt der Dramaturgie des vieraktigen Dramas (und damit C.G. Jungs struktureller Einteilung von Träumen in vier Phasen; Jung 1976). Durch verschiedene Masken, durch räumliche Anordnungen und Blickrichtungen sowie die klare Trennung zwischen Handelnden und Zuschauenden wird eine Theatersituation etabliert. | ||

Nach der Einführung des Ortes, der Vorstellung der handelnden Personen und dem ersten Hinweis, dass Bill ein ungebetener Gast ist – nach Jung die 1. Traumphase, die Exposition – schreitet Bill in der zweiten Phase durch die Räumlichkeiten. Aus seiner Perspektive blicken auch die Filmzuschauer:innen auf die kopulierenden Paare und Gruppenkonstellationen, die als erotische ''tableaux vivant'' arrangiert sind. | Nach der Einführung des Ortes, der Vorstellung der handelnden Personen und dem ersten Hinweis, dass Bill ein ungebetener Gast ist – nach Jung die 1. Traumphase, die Exposition – schreitet Bill in der zweiten Phase durch die Räumlichkeiten. Aus seiner Perspektive blicken auch die Filmzuschauer:innen auf die kopulierenden Paare und Gruppenkonstellationen, die als erotische ''tableaux vivant'' arrangiert sind. | ||

Die Kameraführung suggeriert ein traumhaftes, surreales Erleben, da die konventionelle, an der Alltagswahrnehmung orientierte Formsprache der Kamera für Bewegungen im Raum aufgehoben ist. Die Kamera ‚fährt‘ nicht durch das Labyrinth der Räume, sie gleitet wie schwebend. Wenn Bill ein neues Zimmer betritt, verbindet Kubrick die Einstellungen durch Überblendungen. Die Filmzuschauer:innen verlieren dadurch die Orientierung, da die Schauplatzänderungen sich nicht zwangsläufig aus der abgebildeten Architektur ergeben, sondern willkürlich scheinen. Dies erinnert an die keiner physikalischen Logik folgenden Ortswechsel im Traum; der Gang durch das Haus – selbst schon Traumsymbol – ist auf einen ‚Tagesrest‘ zurückzuführen, nämlich | |||

Das erotisch-pornografische Stationendrama endet in einer Bibliothek; maskierte Zuschauer:innen sitzen vor hohen Bücherregalen, es hat sich ein Kreis gebildet, in der Mitte vollführt ein Paar einen Geschlechtsakt auf dem Rücken eines knieenden Dritten. Der hier aufgebaute Kontrast von kultureller Zivilisation und sexueller Begierde ist überdeutlich. In diesem Setting wird Bill zum zweiten Mal gewarnt, dann schlägt die Handlung um | Die Kameraführung suggeriert ein traumhaftes, surreales Erleben, da die konventionelle, an der Alltagswahrnehmung orientierte Formsprache der Kamera für Bewegungen im Raum aufgehoben ist. Die Kamera ‚fährt‘ nicht durch das Labyrinth der Räume, sie gleitet wie schwebend. Wenn Bill ein neues Zimmer betritt, verbindet Kubrick die Einstellungen durch Überblendungen. Die Filmzuschauer:innen verlieren dadurch die Orientierung, da die Schauplatzänderungen sich nicht zwangsläufig aus der abgebildeten Architektur ergeben, sondern willkürlich scheinen. Dies erinnert an die keiner physikalischen Logik folgenden Ortswechsel im Traum; der Gang durch das Haus – selbst schon Traumsymbol – ist auf einen ‚Tagesrest‘ zurückzuführen, nämlich den Aufbruch des Paares zu der Weihnachtsparty am Anfang des Films, der durch die Räume ihres Apartments geführt hat. | ||

Das erotisch-pornografische Stationendrama endet in einer Bibliothek; maskierte Zuschauer:innen sitzen vor hohen Bücherregalen, es hat sich ein Kreis gebildet, in der Mitte vollführt ein Paar einen Geschlechtsakt auf dem Rücken eines knieenden Dritten. Der hier aufgebaute Kontrast von kultureller Zivilisation und sexueller Begierde ist überdeutlich. In diesem Setting wird Bill zum zweiten Mal gewarnt, dann schlägt die Handlung um; er wird quasi verhaftet, noch einmal durch das Haus geleitet – diesmal sind es lange Flure ohne Türen – und vor ein Tribunal aus Maskenträgern gestellt. Diese dritte Phase ist relativ kurz, so dass die Handlung mit dem Verhör Bills zum Höhepunkt der Sequenz und zur Auflösung des Dramas strebt. | |||

Bill wird als Eindringling enttarnt und gezwungen, die Maske abzunehmen und ist nun als einzige Person im Raum individualisiert. Nacktheit und Entblößung sind einerseits universelle Traumsymbole, andererseits markiert die Abnahme der Maske auch das Ende des Spiels, den Übergang vom Theater in die soziale Realität. | Bill wird als Eindringling enttarnt und gezwungen, die Maske abzunehmen und ist nun als einzige Person im Raum individualisiert. Nacktheit und Entblößung sind einerseits universelle Traumsymbole, andererseits markiert die Abnahme der Maske auch das Ende des Spiels, den Übergang vom Theater in die soziale Realität. | ||

Die Stimme von Bills Retterin ertönt in dem Moment, als Bill aufgefordert wird, sich auszuziehen. Es bleibt offen, ob er sich dieser Drohung beugen würde oder nicht, da sich eine schöne Unbekannte an seiner statt anbietet. Das Opfer wird akzeptiert und Bill des Raumes verwiesen. Die letzte Einstellung der Sequenz ist eine Nahaufnahme Bills | |||

Die Stimme von Bills Retterin ertönt in dem Moment, als Bill aufgefordert wird, sich auszuziehen. Es bleibt offen, ob er sich dieser Drohung beugen würde oder nicht, da sich eine schöne Unbekannte an seiner statt anbietet. Das Opfer wird akzeptiert, und Bill des Raumes verwiesen. Die letzte Einstellung der Sequenz ist eine Nahaufnahme Bills; es folgt ein harter Schnitt, und die nächste Halbtotale zeigt Bill, wie er seine Wohnungstür öffnet. | |||

==Traum als Erzählung== | ==Traum als Erzählung== | ||

Als Bill nachts wieder nach Hause kommt, versteckt er zunächst sein Kostüm, eine Blende leitet über zur nächsten Szenerie: dem Schlafzimmer der Harfords. Alice lacht im Schlaf. Bill weckt sie. Nach einem kurzen Dialog beginnt Alice mit ihrer Traumerzählung. Ihre erotischen Traumerlebnisse, die sado-masochistische Anklänge haben, sind eine Art Mimikry der Orgie. Inszenatorisch steht das gesprochene Wort im Mittelpunkt. Die etwa 6,5 Minuten lange Traumerzählung löst Kubrick in 15 Einstellungen auf; nach einem Establishing Shot in der Halbtotalen überwiegen die Nah- und Großaufnahmen. Schnitt und Montage sind der Erzählung untergeordnet, das eher konventionelle Schuss-Gegenschuss-Verfahren, das Kubrick hier verwendet, ist ganz auf den Dialog bzw. Alice’ Monolog abgestimmt. Die Sequenz endet mit einer Abblende, was eine deutliche innerfilmische Zäsur markiert: Die Geschehnisse der Nacht sind vorüber, nach einem kurzen Schwarzbild folgt die Aufblende und zeigt eine Totale von einer belebten Straße. Bill steigt aus dem Taxi. Im hellen Licht des Tages unterzieht er nun seine Erlebnisse einem ‚Realitätstest‘. | Als Bill nachts wieder nach Hause kommt, versteckt er zunächst sein Kostüm, eine Blende leitet über zur nächsten Szenerie: dem Schlafzimmer der Harfords. Alice lacht im Schlaf. Bill weckt sie. Nach einem kurzen Dialog beginnt Alice mit ihrer Traumerzählung. Ihre erotischen Traumerlebnisse, die sado-masochistische Anklänge haben, sind eine Art Mimikry der Orgie. Inszenatorisch steht das gesprochene Wort im Mittelpunkt. Die etwa 6,5 Minuten lange Traumerzählung löst Kubrick in 15 Einstellungen auf; nach einem Establishing Shot in der Halbtotalen überwiegen die Nah- und Großaufnahmen. Schnitt und Montage sind der Erzählung untergeordnet, das eher konventionelle Schuss-Gegenschuss-Verfahren, das Kubrick hier verwendet, ist ganz auf den Dialog bzw. Alice’ Monolog abgestimmt. Die Sequenz endet mit einer Abblende, was eine deutliche innerfilmische Zäsur markiert: Die Geschehnisse der Nacht sind vorüber, nach einem kurzen Schwarzbild folgt die Aufblende und zeigt eine Totale von einer belebten Straße. Bill steigt aus dem Taxi. Im hellen Licht des Tages unterzieht er nun seine Erlebnisse einem ‚Realitätstest‘. | ||

<div style="text-align: right;">[[Autoren|Sandra Nuy]]</div> | <div style="text-align: right;">[[Autoren|Sandra Nuy]]</div> | ||

==DVD-Veröffentlichung== | ==DVD-Veröffentlichung== | ||

| Zeile 103: | Zeile 108: | ||

===Kontexte=== | ===Kontexte=== | ||

* Jung, Carl Gustav: Vom Wesen der Träume. In: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. 8: Die Dynamik des Unbewussten. Hg. von Marianne Niehus-Jung u.a. Olten,Freiburg: Rascher 1976, 311-327. | * Jung, Carl Gustav: Vom Wesen der Träume. In: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. 8: Die Dynamik des Unbewussten. Hg. von Marianne Niehus-Jung u.a. Olten, Freiburg: Rascher 1976, 311-327. | ||

===Forschungsliteratur=== | ===Forschungsliteratur=== | ||

* Botz-Bornstein, Thorsten: Films and Dreams. Tarkovsky, Bergman, Sokurov, Kubrick, and Wong Kar-Wai. Plymouth: Lexington 2007. | * Botz-Bornstein, Thorsten: Films and Dreams. Tarkovsky, Bergman, Sokurov, Kubrick, and Wong Kar-Wai. Plymouth: Lexington 2007. | ||

* Benthien, Claudia: Albertines Traum. Paradoxien des Handlungsbegriffs in Schnitzlers ''Traumnovelle'' [1925] und Kubricks ''Eyes Wide Shut'' [1999]. In: Paragrana 18 (2009), 230-241. | * Benthien, Claudia: Albertines Traum. Paradoxien des Handlungsbegriffs in Schnitzlers ''Traumnovelle'' [1925] und Kubricks ''Eyes Wide Shut'' [1999]. In: Paragrana 18 (2009), 230-241. | ||

* Dupont, Jocelyn: Rêve et fantasme dans | * Dupont, Jocelyn: Rêve et fantasme dans ''Traumnovelle'' et ''Eyes Wide Shut''. In: Journal of the Short Story in English/Les Cahiers de la nouvelle 59 (2012); [https://journals.openedition.org/jsse/1327 online] (12.8.22) | ||

* Farese, Giuseppe: Arthur Schnitzler – Stanley Kubrick. Ein Duell ohne Sieger. In: Achim Aurnhammer/Barbara Beßlich/Rudolf Denk (Hg.): Arthur Schnitzler und der Film. Würzburg: Ergon 2010, 359-371. | * Farese, Giuseppe: Arthur Schnitzler – Stanley Kubrick. Ein Duell ohne Sieger. In: Achim Aurnhammer/Barbara Beßlich/Rudolf Denk (Hg.): Arthur Schnitzler und der Film. Würzburg: Ergon 2010, 359-371. | ||

* Freytag, Julia: Verhüllte Schaulust. Die Maske in Schnitzlers ''Traumnovelle'' und in Kubricks ''Eyes Wide Shut''. Bielefeld: transcript 2007; [https://www.transcript-verlag.de/ | * Freytag, Julia: Verhüllte Schaulust. Die Maske in Schnitzlers ''Traumnovelle'' und in Kubricks ''Eyes Wide Shut''. Bielefeld: transcript 2007; [https://www.transcript-verlag.de/978-3-89942-425-6/verhuellte-schaulust/ online] (12.8.22). | ||

* Hahn, Henrike: Verfilmte Gefühle: Von ''Fräulein Else'' bis ''Eyes Wide Shut''. Arthur Schnitzlers Texte auf der Leinwand. Bielefeld: transcript 2014. | * Hahn, Henrike: Verfilmte Gefühle: Von ''Fräulein Else'' bis ''Eyes Wide Shut''. Arthur Schnitzlers Texte auf der Leinwand. Bielefeld: transcript 2014. | ||

* Hans-Thies Lehmann: Film-Theater. Masken/Identitäten in ''Eyes Wide Shut''. In: Bernd Eichhorn (Hg.): Stanley Kubrick. Frankfurt/M. 2004 (= Kinematograph Nr. 19. Katalog zur Ausstellung „Stanley Kubrick“ des Deutschen Filmmuseums und des Deutschen Architektur Museums), 232-243. | * Hans-Thies Lehmann: Film-Theater. Masken/Identitäten in ''Eyes Wide Shut''. In: Bernd Eichhorn (Hg.): Stanley Kubrick. Frankfurt/M. 2004 (= Kinematograph Nr. 19. Katalog zur Ausstellung „Stanley Kubrick“ des Deutschen Filmmuseums und des Deutschen Architektur Museums), 232-243. | ||

| Zeile 132: | Zeile 137: | ||

* [https://www.stanleykubrick.de/ Webseite zur Stanley-Kubrick-Ausstellung (internationale Ausstellungstournee)] | * [https://www.stanleykubrick.de/ Webseite zur Stanley-Kubrick-Ausstellung (internationale Ausstellungstournee)] | ||

{| style="border: 1px solid #98A7C4; background-color: #ffffff; border-left: 20px solid #98A7C4; margin-bottom: 0.4em; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 100%;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="5" | {| style="border: 1px solid #98A7C4; background-color: #ffffff; border-left: 20px solid #98A7C4; margin-bottom: 0.4em; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 100%;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="5" | ||

| Zeile 193: | Zeile 151: | ||

[[Kategorie:Spielfilm]] | [[Kategorie:Spielfilm]] | ||

[[Kategorie:Kubrick,_Stanley|Stanley Kubrick]] | [[Kategorie:Kubrick,_Stanley|Stanley Kubrick]] | ||

[[Kategorie:Schnitzler,_Arthur|Arthur Schnitzler]] | |||

[[Kategorie:20._Jahrhundert]] | [[Kategorie:20._Jahrhundert]] | ||

[[Kategorie:Gegenwart]] | [[Kategorie:Gegenwart]] | ||

[[Kategorie:Englisch]] | [[Kategorie:Englisch]] | ||

[[Kategorie:Großbritannien]] | [[Kategorie:Großbritannien]] | ||

Version vom 14. August 2022, 06:23 Uhr

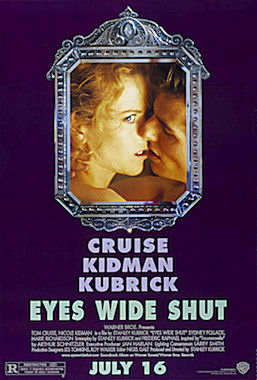

Eyes Wide Shut (übersetzt: „Augen weit geschlossen“) ist ein Spielfilm des US-amerikanischen Regisseurs Stanley Kubrick (1928-199), der auf Arthur Schnitzlers (1862-1932) Traumnovelle (1925) basiert und im März 1999 fertig gestellt wurde. Das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit ist nicht nur Gegenstand der Erzählung, sondern wird auf die Selbstreflexion des Mediums Film ausgeweitet. Eyes Wide Shut nutzt verschiedene Formen der Traumdarstellung: Traum als Film, Traum als Theater, Traum als Erzählung.

| |

| Filmdaten | |

|---|---|

| Deutscher Titel | Eyes Wide Shut |

| Originaltitel | Eyes Wide Shut |

| Produktionsland | Großbritannien, USA |

| Originalsprache | englisch |

| Erscheinungsjahr | 1999 |

| Länge | 153 Minuten |

| Altersfreigabe | FSK 16 |

| Stab | |

| Regie | Stanley Kubrick |

| Drehbuch |

Stanley Kubrick / Frederic Raphael |

| Produktion | Stanley Kubrick / Jan Harlan |

| Kamera | Larry Smith |

| Schnitt | Nigel Galt |

| Besetzung | |

| * Tom Cruise: Dr. William „Bill“ Harford | |

| * Nicole Kidman: Alice Harford | |

| * Sydney Pollack: Victor Ziegler | |

| * Todd Field: Nick Nightingale | |

| * Sky du Mont: Sandor Szavost | |

Regisseur

Stanley Kubrick (*26. Juli 1928 in New York City; † 7. März 1999 in Hertfordshire, England) wuchs in der New Yorker Bronx in einem liberalen und säkularen jüdischen Elternhaus auf. Seine familiären Wurzeln liegen in Mitteleuropa: die Mutter stammte aus Österreich-Ungarn, der Vater aus Rumänien. Die Beschäftigung mit dem Wiener Schriftsteller Arthur Schnitzler (1862-1931) mag in diesem biografischen Umstand begründet sein, die Filmrechte an Schnitzlers Rhapsody (so die englische Übersetzung) hatte Kubrick sich bereits nach seiner ersten Lektüre im Mai 1968 gesichert. Im Jugendalter ausgebildete Interessen prägen seine spätere Karriere: Literatur, Jazz, Schach und Fotografie. Im Alter von 13 Jahren schenkte ihm sein Vater – ein Arzt – seine erste Kamera, eine Graflex. Nur wenig später verkaufte er seine erste Fotografie an die Zeitschrift LOOK, für die er in der Folge als Fotojournalist arbeitete. 1951 erschien in Zusammenarbeit mit Alexander Singer der erste dokumentarische (Kurz-)Film Day of the Fight; das Handwerk hatte sich Kubrick autodidaktisch und durch exzessive Kinobesuche angeeignet. 1953 übernahm er dann die erste Regie bei einem mit geliehenem Geld finanzierten Spielfilm: Fear and Desire. Bis zu seinem Tod 1999, nur wenige Tage nach Fertigstellung der endgültigen Schnittfassung von Eyes Wide Shut, drehte Stanley Kubrick noch zwölf weitere Spielfilme, die er seit den 1960er Jahren mit Hilfe amerikanischer Geldgeber in England selbst produzierte. Kontrolle, Disziplin und Perfektionismus sind die „Kategorien, die kennzeichnend für Kubricks Produktionsweise sind“ (Kirchmann 2001, 22). Insbesondere wegen der Filme Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1963), 2001: A Space Odyssey (1968), A Clockwork Orange (1971), The Shining (1980) und Full Metall Jacket (1987) gilt Stanley Kubrick als einer der wichtigsten Regisseure des 20. Jahrhunderts. „Kubrick hat in seinen Filmen nicht weniger unternommen als eine eigene Geschichte des Kinos, eine eigene Geschichte der Wahrnehmung, schließlich eine eigene Geschichte der Zivilisation zu schreiben“ (Seeßlen, Jung 2001, 8). Abgesehen von seinen ersten beiden Spielfilmen, von er sich später künstlerisch distanzierte, hat Kubrick stets einen Prosatext als Vorlage für seine Drehbücher genutzt. Über die Traumnovelle sagte er 1971 in einem Interview: „Das Buch ist schwer zu beschreiben, aber das gilt wohl für jedes gute Buch. Es untersucht die sexuelle Ambivalenz einer glücklichen Ehe und versucht die Bedeutung sexueller Träume und hypothetischer Möglichkeiten mit Wirklichkeit gleichzusetzen“ (zit. nach: Farese 2010, 360).

Literarische Vorlage

Die Traumnovelle wurde zwischen Dezember 1925 und März 1926 in sechs Heften der Zeitschrift Die Dame erstveröffentlicht. Ein Entwurf ist jedoch bereits auf Ende der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts datiert, 1907 skizziert Schnitzler seiner Frau Olga den Stoff. Doch erst nach der Scheidung 1921 begann er mit der Ausarbeitung, die sich fünf Jahre hinziehen sollte. Der Schnitzler-Biograph Guiseppe Farese hat darauf hingewiesen, dass sich mit Blick auf die Adaption der Novelle durch Kubrick ein “sonderbarer Zufall” ergibt: Bei beiden bestehe eine große zeitliche Entfernung zwischen dem ersten Einfall und der Fertigstellung, “was für gewisse Schwierigkeiten im Schaffensprozess Schnitzlers und Kubricks sprechen könnte” (Farese 2010, 360). Stanley Kubrick hat seit den 1970er Jahren immer wieder an einer Verfilmung der Traumnovelle gearbeitet und schließlich ab 1996 das Drehbuch zusammen mit Frederic Raphael geschrieben. Die Schnitzler-Forscherin Dagmar Lorenz bilanziert, dass sowohl Schnitzlers Novelle als auch Kubricks Film “Alterswerke” seien (Lorenz 2010, 342).

Gegliedert ist die Traumnovelle in sieben Kapitel, in denen Phasen einer Ehekrise abgebildet werden. Der Aufbau verläuft in einer parallelen Form, die Konflikte von Ehemann und Ehefrau finden beide ihren Raum – nicht von ungefähr lautete Schnitzlers Arbeitstitel sehr lange “Doppelnovelle” (Farese 2010, 360). Farese charakterisiert die Novelle als “Komödie der Enttäuschungen und unerfüllten Wünsche” (ebd., 362); Schnitzlers Prosa eröffne die Möglichkeit, “den Traum als Seelenort zu betrachten, an dem die verdrängten Wünsche realisierbar werden” (ebd., 363). Kubrick überträgt Schnitzlers literarische Gestaltung des Verhältnisses von Traum und Wirklichkeit in das Medium Film und fügt dabei eine weitere Ebene hinzu, nämlich die Reflexion des Verhältnisses von Traum und Film (Nuy 2004).

Inhaltlicher Überblick

Die Handlung ist im New York des späten 20. Jahrhunderts angesiedelt und spielt zur Vorweihnachtszeit. Erzählt wird die Geschichte eines Ehepaars mit Kind – Alice und Bill Harford mit Tochter Helena – als einer Familie, die auseinanderzubrechen droht. Dr. Bill Harford praktiziert als Arzt, Alice Harford war Managerin einer Kunstgalerie und ist auf der Suche nach einem neuen Job. Der Film beginnt mit einer Weihnachtsparty - man könnte auch sagen: mit einem Ball - im Hause von Victor Ziegler, einem reichen Patienten von Bill Harford. Ursache des Konflikts zwischen Alice und Bill ist der Umstand, dass die Eheleute einander am Abend nach dem Ball ihre erotischen Fantasien gestehen. Zunächst ist es Alice, die von ihrem Begehren gegenüber einem Marineoffizier berichtet, den sie im letzten Sommerurlaub flüchtig gesehen hat. Bill reagiert eifersüchtig, wird aber wegen eines Sterbefalls aus dem Haus gerufen. Er begibt sich auf eine erotische Odyssee durch das nächtliche Manhattan, deren Höhepunkt eine Orgie maskierter Gestalten in einem abgelegenen Haus darstellt. Bill, als Eindringling enttarnt, wird von einer Unbekannten gerettet, die sich für ihn opfert. Als er nach Hause zurückkehrt, erwacht Alice und erzählt ihm einen sexuell konnotierten Traum. Am nächsten Tag versucht Bill, seine nächtlichen Erlebnisse zu rekonstruieren. Eine Unterredung mit seinem Patienten Victor Ziegler – einer Figur, die es bei Schnitzler nicht gibt – bietet eine vermeintliche Erklärung für die Ereignisse. Als Bill später neben Alice die verloren geglaubte Maske entdeckt, die er bei der Orgie getragen hat, bricht er zusammen und erzählt ihr seine Erlebnisse. Das Paar findet über die Weihnachtseinkäufe mit der Tochter (anscheinend) wieder zusammen und verspricht einander, wach zu bleiben.

Dramaturgische Struktur

Was die Handlungsabläufe und die Figurenkonstellation angeht, folgt Eyes Wide Shut im Wesentlichen Schnitzlers Traumnovelle. Hat die Traumnovelle sieben Kapitel, so lässt sich Eyes Wide Shut in acht Handlungseinheiten gliedern: 1. Weihnachtsparty bei Ziegler – 2. Gespräch der Eheleute – 3. Bills nächtliche Odyssee – 4. Orgie – 5. Alices Traumerzählung – 6. Bills Rekonstruktion der nächtlichen Ereignisse – 7. Realitätstest (Gespräch mit Ziegler) – 8. Aussprache und Versöhnung. Die einzelnen Sequenzen sind symmetrisch aufeinander bezogen, nach dem Muster 1 und 8, 2 und 7. etc. Im Zentrum steht die Orgie – Nr. 4 – und, ihr spiegelbildlich zugeordnet, Alices Traumerzählung. Die Gesamtdramaturgie des Films ebenso wie diejenige der Orgie ist angelehnt an das vieraktige Drama und folgt damit einer Analogiebildung von C.G. Jung, der davon ausging, dass die „große Mehrzahl ‚durchschnittlicher‘ Träume“ durch die Abfolge von Exposition, Verwicklung, Kulmination bzw. Peripetie und Lysis (Lösung) strukturiert wird (Jung 1976, 324).

Traumdarstellungen

Seeßlen und Jung haben Eyes Wide Shut als „Reise in einen Traum oder in ein System der Träume“ beschrieben (Seeßlen/Jung 2001, 287). Dieses ‚System der Träume‘ ergibt sich zum einen durch drei verschiedene Manifestationen von Trauminhalten, die in Form intermedialer Referenzen in die Diegese integriert werden (Film im Film, Theater im Film, mündliche Erzählung) und zum anderen durch die Inszenierung von Blicken. Kubrick setzt sich also in seinem letzten Film einmal mehr mit visuellen Wahrnehmungsmöglichkeiten auseinander. Blickverhältnisse als Grundstein des Sozialen und die Reflexion des medienvermittelten Blicks sind zentrale Bestandteile seines Werks. „Schon die titelgebende Paradoxie der ‚weit geschlossenen Augen‘ verweist auf dieses Wechselspiel von Blick und Vision, von Sehen und Nicht-Sehen, von Gezeigt-Bekommen und Verhüllt-Werden, das den gesamten Film durchzieht“ (Kirchmann 2001, 269). So zeigt das erste Bild aus einer Schlüsselloch-Perspektive die Rückenansicht einer Frau, die ihr Kleid fallen lässt. Der dergestalt als voyeuristisch konnotierte Blick der Betrachter:innen verweist zugleich auf die passive Rolle der Zuschauenden im Kino. Eingebettet in das Dispositiv Kino geht das Betrachten einher mit Bewegungslosigkeit. Darin gleichen sich die Filmrezeption im Kino und der körperliche Ruhezustand des Schlafes, den der Traum voraussetzt (zum Verhältnis von Traum und Film/Kino siehe den Artikel Die Beziehung zwischen Film und Traum aus phänomenologischer Perspektive). Dem physischen Modus der Rezeption – Bewegungslosigkeit – stehen die Grundkonstanten des Films gegenüber: Bewegung und Zeit. Abgesehen davon, dass Schnitzlers Handlungsführung der nächtlichen Odyssee eine Bewegung vorgibt, visualisiert Kubrick eben dieses Verhältnis von Bewegung und Zeit durch Plansequenzen und aufwändige Fahrten einer beweglichen Kamera. Als filmkünstlerische Auseinandersetzung mit Schnitzlers Traumnovelle nutzt Eyes Wide Shut narrative, theatrale und genuin filmische Mittel zur Erkundung der Grenzbereiche von Traum und Wirklichkeit.

Traum als Film im Film

Als Alice ihrem Mann gesteht, dass sie sich sexuell zu einem Marine-Offizier hingezogen gefühlt hat, löst ihre erotische Fantasie bei Bill eifersüchtige Tagträume aus, in denen er sich Alice und den Marine-Offizier beim Liebespiel vorstellt. Kubrick zeigt Bills Fantasie, wie sich seine Frau einem anderen Mann hingibt, in fünf kurzen Sequenzen, die zugleich als dramaturgische Strukturierung der Erlebnisse Bills eingesetzt werden. Die einzelnen Stationen seiner nächtlichen Abenteuer werden durch drei erotische Tagtraum-Sequenzen voneinander getrennt, annähernd spiegelbildlich-symmetrisch gliedern die beiden anderen Sequenzen den Ablauf des nächsten Tages. Zu sehen ist eine stumme, aber mit Musik unterlegte Fortsetzungsgeschichte aus immer enger werdenden Einstellungen von zwei Personen auf einem Bett, die sexuell miteinander interagieren. Es werden jedoch nicht nur Stummfilm und Tagtraum in eine Analogie gebracht, vielmehr sind die Aufnahmen blaustichig gehalten und verweisen somit als Film im Film selbstreferentiell auf ein Filmgenre: erotische oder pornografische Filme wurden in den 50er und 60er Jahren „Blue Movies“ genannt (Lehmann 2004, 238).

Kubrick integriert Bills ‚Blue Movie‘ durch harte Schnitte in die Diegese, d.h., er weicht von der filmischen Konvention ab, Träume und Fantasien durch Überblendungen als subjektive Imaginationen zu rahmen. Die dritte Tagtraum-Sequenz leitet über zu der Zusammenkunft in dem einsamen Landhaus: Bill sitzt im Fond eines Taxis. In einer Naheinstellung schließt er die Augen, Musik setzt ein - Schnitt - Alice und der Marine-Offizier ebenfalls in Nah - Schnitt - Bill wieder in Nah, er öffnet die Augen. Scheinbar ist er erwacht, doch Kubrick deutet nun subtil eine mögliche Verschiebung der Wirklichkeitsebenen an. Jetzt erfolgt nämlich die Überblendung, der weiche Übergang, der eine Wendung in das Innere einer Figur signalisieren kann. Es folgen drei weitere Blenden, bis das Taxi vor dem Landhaus anhält, so dass Bills Fahrt von der Stadt aufs Land, die möglicherweise eine Reise ins Unbewusste ist, aus vier Überblendungen zusammengesetzt ist.

Traum als Theater

Die nächtliche Zusammenkunft einer maskierten Geheimgesellschaft in einem abgelegenen Haus auf dem Land ist als von de Sade inspiriertes sexuelles Theater in Szene gesetzt. Die Sequenz dauert rund 18 Minuten und folgt der Dramaturgie des vieraktigen Dramas (und damit C.G. Jungs struktureller Einteilung von Träumen in vier Phasen; Jung 1976). Durch verschiedene Masken, durch räumliche Anordnungen und Blickrichtungen sowie die klare Trennung zwischen Handelnden und Zuschauenden wird eine Theatersituation etabliert.

Nach der Einführung des Ortes, der Vorstellung der handelnden Personen und dem ersten Hinweis, dass Bill ein ungebetener Gast ist – nach Jung die 1. Traumphase, die Exposition – schreitet Bill in der zweiten Phase durch die Räumlichkeiten. Aus seiner Perspektive blicken auch die Filmzuschauer:innen auf die kopulierenden Paare und Gruppenkonstellationen, die als erotische tableaux vivant arrangiert sind.

Die Kameraführung suggeriert ein traumhaftes, surreales Erleben, da die konventionelle, an der Alltagswahrnehmung orientierte Formsprache der Kamera für Bewegungen im Raum aufgehoben ist. Die Kamera ‚fährt‘ nicht durch das Labyrinth der Räume, sie gleitet wie schwebend. Wenn Bill ein neues Zimmer betritt, verbindet Kubrick die Einstellungen durch Überblendungen. Die Filmzuschauer:innen verlieren dadurch die Orientierung, da die Schauplatzänderungen sich nicht zwangsläufig aus der abgebildeten Architektur ergeben, sondern willkürlich scheinen. Dies erinnert an die keiner physikalischen Logik folgenden Ortswechsel im Traum; der Gang durch das Haus – selbst schon Traumsymbol – ist auf einen ‚Tagesrest‘ zurückzuführen, nämlich den Aufbruch des Paares zu der Weihnachtsparty am Anfang des Films, der durch die Räume ihres Apartments geführt hat.

Das erotisch-pornografische Stationendrama endet in einer Bibliothek; maskierte Zuschauer:innen sitzen vor hohen Bücherregalen, es hat sich ein Kreis gebildet, in der Mitte vollführt ein Paar einen Geschlechtsakt auf dem Rücken eines knieenden Dritten. Der hier aufgebaute Kontrast von kultureller Zivilisation und sexueller Begierde ist überdeutlich. In diesem Setting wird Bill zum zweiten Mal gewarnt, dann schlägt die Handlung um; er wird quasi verhaftet, noch einmal durch das Haus geleitet – diesmal sind es lange Flure ohne Türen – und vor ein Tribunal aus Maskenträgern gestellt. Diese dritte Phase ist relativ kurz, so dass die Handlung mit dem Verhör Bills zum Höhepunkt der Sequenz und zur Auflösung des Dramas strebt.

Bill wird als Eindringling enttarnt und gezwungen, die Maske abzunehmen und ist nun als einzige Person im Raum individualisiert. Nacktheit und Entblößung sind einerseits universelle Traumsymbole, andererseits markiert die Abnahme der Maske auch das Ende des Spiels, den Übergang vom Theater in die soziale Realität.

Die Stimme von Bills Retterin ertönt in dem Moment, als Bill aufgefordert wird, sich auszuziehen. Es bleibt offen, ob er sich dieser Drohung beugen würde oder nicht, da sich eine schöne Unbekannte an seiner statt anbietet. Das Opfer wird akzeptiert, und Bill des Raumes verwiesen. Die letzte Einstellung der Sequenz ist eine Nahaufnahme Bills; es folgt ein harter Schnitt, und die nächste Halbtotale zeigt Bill, wie er seine Wohnungstür öffnet.

Traum als Erzählung

Als Bill nachts wieder nach Hause kommt, versteckt er zunächst sein Kostüm, eine Blende leitet über zur nächsten Szenerie: dem Schlafzimmer der Harfords. Alice lacht im Schlaf. Bill weckt sie. Nach einem kurzen Dialog beginnt Alice mit ihrer Traumerzählung. Ihre erotischen Traumerlebnisse, die sado-masochistische Anklänge haben, sind eine Art Mimikry der Orgie. Inszenatorisch steht das gesprochene Wort im Mittelpunkt. Die etwa 6,5 Minuten lange Traumerzählung löst Kubrick in 15 Einstellungen auf; nach einem Establishing Shot in der Halbtotalen überwiegen die Nah- und Großaufnahmen. Schnitt und Montage sind der Erzählung untergeordnet, das eher konventionelle Schuss-Gegenschuss-Verfahren, das Kubrick hier verwendet, ist ganz auf den Dialog bzw. Alice’ Monolog abgestimmt. Die Sequenz endet mit einer Abblende, was eine deutliche innerfilmische Zäsur markiert: Die Geschehnisse der Nacht sind vorüber, nach einem kurzen Schwarzbild folgt die Aufblende und zeigt eine Totale von einer belebten Straße. Bill steigt aus dem Taxi. Im hellen Licht des Tages unterzieht er nun seine Erlebnisse einem ‚Realitätstest‘.

DVD-Veröffentlichung

Für diesen Artikel wurde mit der DVD-Edition von Warner Bros. „Stanley Kubrick Collection“ (2001) gearbeitet.

Literatur

Kontexte

- Jung, Carl Gustav: Vom Wesen der Träume. In: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. 8: Die Dynamik des Unbewussten. Hg. von Marianne Niehus-Jung u.a. Olten, Freiburg: Rascher 1976, 311-327.

Forschungsliteratur

- Botz-Bornstein, Thorsten: Films and Dreams. Tarkovsky, Bergman, Sokurov, Kubrick, and Wong Kar-Wai. Plymouth: Lexington 2007.

- Benthien, Claudia: Albertines Traum. Paradoxien des Handlungsbegriffs in Schnitzlers Traumnovelle [1925] und Kubricks Eyes Wide Shut [1999]. In: Paragrana 18 (2009), 230-241.

- Dupont, Jocelyn: Rêve et fantasme dans Traumnovelle et Eyes Wide Shut. In: Journal of the Short Story in English/Les Cahiers de la nouvelle 59 (2012); online (12.8.22)

- Farese, Giuseppe: Arthur Schnitzler – Stanley Kubrick. Ein Duell ohne Sieger. In: Achim Aurnhammer/Barbara Beßlich/Rudolf Denk (Hg.): Arthur Schnitzler und der Film. Würzburg: Ergon 2010, 359-371.

- Freytag, Julia: Verhüllte Schaulust. Die Maske in Schnitzlers Traumnovelle und in Kubricks Eyes Wide Shut. Bielefeld: transcript 2007; online (12.8.22).

- Hahn, Henrike: Verfilmte Gefühle: Von Fräulein Else bis Eyes Wide Shut. Arthur Schnitzlers Texte auf der Leinwand. Bielefeld: transcript 2014.

- Hans-Thies Lehmann: Film-Theater. Masken/Identitäten in Eyes Wide Shut. In: Bernd Eichhorn (Hg.): Stanley Kubrick. Frankfurt/M. 2004 (= Kinematograph Nr. 19. Katalog zur Ausstellung „Stanley Kubrick“ des Deutschen Filmmuseums und des Deutschen Architektur Museums), 232-243.

- Hanuschek, Sven: Traumnovelle (Arthur Schnitzler - Stanley Kubrick). "All diese Ordnung, all diese Sicherheit des Daseins nur Schein und Lüge". In: Anne Bohnenkamp (Hg.): Literaturverfilmungen. Stuttgart: Reclam 2005, 177-184.

- Hülk, Walburga: Entgleisung im Salon. Kubricks Eyes Wide Shut nach Schnitzlers Traumnovelle. In: Michael Lommel/Isabel Maurer Queipo/Volker Roloff (Hg.): Surrealismus und Film. Von Fellini bis Lynch. Bielefeld: transcript 2008, 187-204.

- Jahraus, Oliver: Der Film als Traum und der Voyeurismus des Zuschauers - Stanley Kubricks Verfilmung Eyes Wide Shut von Arthur Schnitzlers Traumnovelle. In: Oliver Jahraus/Stefan Neuhaus (Hg.): Der erotische Film. Zur medialen Codierung von Ästhetik, Sexualität und Gewalt. Würzburg: Königshausen & Neumann 2003, 169-188.

- Kessler, Frank: Eyes Wide Shut. Hinter den Kulissen des Festes. In: montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation 10 (2001) 2, 21-28; online (12.8.22).

- Kirchmann, Kay: Stanley Kubrick. Das Schweigen der Bilder. Mit einem Prolog von Boris Groys. Bochum: Schnitt 3. erw. Auflage 2001.

- Koebner, Thomas: Kein Traum ist völlig Traum. Nachgedanken zu Arthur Schnitzlers Traumnovelle und Stanley Kubricks Film Eyes Wide Shut. In: Ders. (Hg.): Wie in einem Spiegel. Schriften zum Film. Sankt Augustin: Gardez! 2003, 140-162.

- Kolker, Robert Phillip: Dreamworld. In: Robert P. Kolker (Hg.): The Extraordinary Image. Orson Welles, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, and the Reimagining of Cinema. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers UP 2017, 131-164.

- Kolker, Robert Phillip: Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick and the Making of His Final Film. New York: Oxford UP 2019.

- Lorenz, Dagmar C.G.: Original und kulturkritische Übersetzung. Kubricks Eyes Wide Shut und Schnitzlers Traumnovelle. In: Achim Aurnhammer/Barbara Beßlich/Rudolf Denk (Hg.): Arthur Schnitzler und der Film. Würzburg: Ergon 2010, 341-358.

- Martinelli, Leonardo: A música enquanto sonho. A trilha sonora enquanto elemento onírico em De olhos bem fechados, de Stanley Kubrick [The Music as a Dream. The Soundtrack as an Oneiric Element at "Eyes Wide Shut" [1999], by Stanley Kubrick]. In: Ide 32 (2009) 49, 148-155; online (12.8.22).

- Nuy, Sandra: "Kein Traum ist völlig Traum". Stanley Kubricks Verfilmung von Arthur Schnitzlers Traumnovelle. In: Peter Csobádi u.a. (Hg.): Traum und Wirklichkeit in Theater und Musiktheater. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposions 2004. Salzburg: Mueller-Speiser 2006, 728-738.

- Sesslen, Georg/Fernand Jung: Stanley Kubrick und seine Filme. Marburg: Schüren 2001.

- Taroff, Kurt: "No dream is ever just a dream". Stanley Kubrick’s Eyes Wide Shut as Monofilm. In: Journal of Adaptation in Film & Performance 4 (2011) 2, 145–157.

- Wende, Waltraud ‚Wara': "Love is more than just a game for two". Grenzerfahrungen in Stanley Kubricks Eyes Wide Shut (England 1999) und Laetitia Colombanis À la folie… pas du tout (Frankreich 2002, dt.: Wahnsinnig verliebt). In: Zeitschrift für Literatur und Linguistik 34 (2004) 3, 137-156.

Weblinks

- Weitere Literatur (Open Access) zu Stanley Kubrick auf media/rep/

- Webseite zur Stanley-Kubrick-Ausstellung (internationale Ausstellungstournee)

|

Zitiervorschlag für diesen Artikel: Nuy, Sandra: "Eyes Wide Shut" (Stanley Kubrick). In: Lexikon Traumkultur. Ein Wiki des Graduiertenkollegs "Europäische Traumkulturen", 2022; http://traumkulturen.uni-saarland.de/Lexikon-Traumkultur/index.php?title=%22Eyes_Wide_Shut%22_(Stanley_Kubrick). |